| HARDWARE 電源編1 |

|

| バッテリーケース内蔵ACアダプタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PowerBook500シリーズのACアダプターは重くて大きいので持ち運びには不便です、でもバッテリーの持続時間が最高でも5時間程度なのでACアダプターを持ち歩く機会は多いと思います。

PowerBook500シリーズのACアダプターは重くて大きいので持ち運びには不便です、でもバッテリーの持続時間が最高でも5時間程度なのでACアダプターを持ち歩く機会は多いと思います。

そこで、持ち運びに便利なバッテリーケース内蔵のACアダプタを作成してみました。 本当は本体への改造なしでACアダプタを実現したかったのですがEMMシステムが意外に頑固だったので騙すことが出来ずロジックボード上にコネクターを新設することで対処しました、(バッテリーも使用できます) 完成したACアダプタはとても軽くて便利なので、みなさんがんばってチャレンジして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Step1 材料の調達

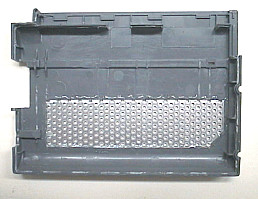

Step2 バッテリーの分解 バッテリーを二枚におろします。カッターとマイナスドライバーなどを隙間に入れて割るような感じで作業していくのですが接着剤でしっかりくっ付いているので手強いです。 今回はケースの再利用なので、中身のことは気にせずに作業します。ただし端子の部分は使うので、この部分のフラットケーブルには注意しながら端子部を分離して下さい。 ※怪我には十分注意して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

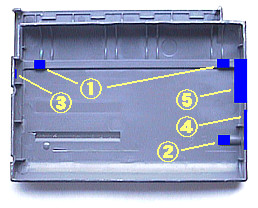

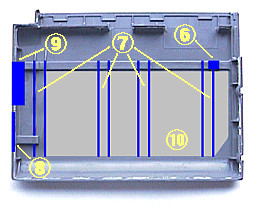

Step3 バッテリーケースの加工 解体に成功したら、スイッチングレギュレータを入れるためのスペースを確保するために内部を削ります 削る部分は写真の番号にあわせて説明します。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

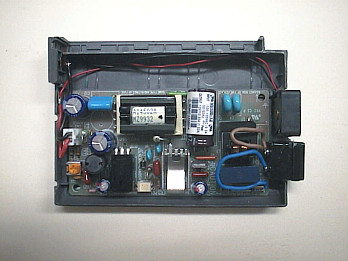

Step4 バッテリーケースへのセット

全て削ることが出来たら、写真を参考にして簡単にくみ上げてみて下さい。 スイッチングレギュレータがきちんと収まらないときは、ハンダ面に飛び出している部品の足をニッパーで短く切ります。 全ての部品がケースと干渉する部分がないことが確認できたら接着します。接着は下側のケースのみに行います。 スイッチングレギュレータは後のメンテナンスを考慮して接着しません。もしグラグラするようならテープで固定します。 ファンなしの写真はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Step5 サイドカバーの加工

加工したバッテリーケースにあわせて、バッテリーサイドカバーの加工を行います。写真を参考にして現物とあわせて削っていって下さい。 ※ドリルやハンダごてなどで穴を空けてからカッター等で削れば、意外と簡単に加工出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Step6 スイッチングレギュレータとの接続

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Step7 テスト コンセントに繋いで動作テストを行います、異常発熱やスパークがなければまず問題ないでしょう。テスターを持っていれば極性の確認と電圧の調整を行います。 デンセイ・ラムダのVS10B-12は基板上の半固定抵抗によって最大15V程度まで出力電圧を調整可能です。 テストに異常がなければ、ケースを組み上げます、ケースは接着しなくても強度があるのでヒューズ交換などのメンテナンスを考えて接着しません。 ※テスターを持っていない場合 市販の12Vのスイッチングレギュレータは出荷時の状態で出力電圧が12Vに設定されています。必要な電圧は10V以上なのでダイオードによる電圧降下を考慮しても10V以上の電圧は確保されるのでとくに調整しなくても問題はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

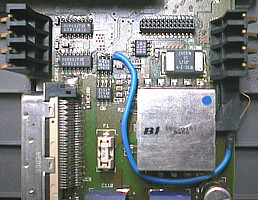

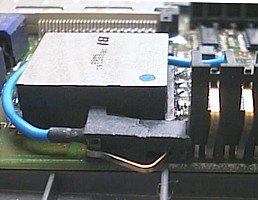

Step8 ロジックボードの加工

ロジックボードに製作したアダプターからのからの出力を入力する端子を新設します。 写真ではジャンクのロジックボードから取り出したバッテリーの端子を流用しています、バッテリーの端子側から見て右側のマイナスの端子の部分が接着面が平らで加工がしやすいです。 この端子を入手できない場合は同じようなものを新たに作らなければなりません、ゴムやアクリルと銅板を使って、ロジックボードのバッテリー端子を参考にして作って下さい、目に付くところではないので強度と絶縁を重視します。 接着にはエポキシ接着剤を使います、位置は写真を参考にして下さい。 導線はロジックボード上のQ5のIC、5〜8ピンと接続します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Step9 動作確認 全ての加工が終了したら、万が一の場合に備えてPowerBookをノーマルに近い状態に戻してから 動作チェックを行います。 取り敢えず起動できればOK!です、後はCPUに負荷を掛けるなど連続テストを行ってアダプターの発熱をチェックします。パームレストが熱くなってくるようだと放熱に問題があります。 ファンがあるなら、静粛性を犠牲にしてファンのパワーアップを行いファンがなければファンの追加を検討して下さい。 それでは、軽くなったACアダプタと一緒に、思いっきり5xxを連れまわして下さい。 作成レポートなどもお待ちしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

* 問題点 * 5xxシリーズの内蔵電池は、ACアダプター未接続で左右のバッテリースロットのどちらにもバッテリーが入っていない状態では、約2日ほどで電圧が降下してPRAMとリアルタイムクロックの保持ができなくなるようです。 このため、左側にPCMCIAモジュール、右側にACアダプタをセットした状態では長時間放置出来ません。 バッテリーケース内蔵ACアダプタからでも、内蔵電池に充電されることは確認しましたが充放電の繰り返しは内蔵電池にとってあまりよくないので未使用時にはどちらかのバッテリースロットにバッテリーを入れるようにして下さい。 |

|

各種改造は個人の責任のもとに行って下さい。改造により発生した事故,故障などに対し Attic or Garret は一切の責任を持ちません。また各種改造を施したPowerBook,または周辺機器は,各種保険及び保証を受ける権利を失います。

Attic or Garret 中の各記事,写真及び改造法を著者に無断で転載あるいは商業目的で利用することを禁じます。 Copyright (C) 1996-2001 Itoi.All Rights Reserved. E-Mail: vr-4@powerbook.org |

|

|